光電佔一半電力?從加州案例看再生能源對發電結構的真正衝擊

你知道嗎?加州有一整天幾乎一半的用電來自太陽 2025年5月17日,美國加州電力調度中心(CAISO)公布了一項引人注目的資料:在當天整個電網的供電結構中,光伏(太陽能)與儲能合計供應了將近 50% 的總用電量。這不僅是一個數字,更是一個強烈的訊號:再生能源正快速改變傳統發電邏輯,對電力市場與能源政策帶來前所未見的壓力與挑戰。 那麼,當大量太陽能上網,電網真的比較綠、更穩定、也比較便宜嗎?答案沒有想像中簡單。 我們必須誠實問一個問題: 這不是科技落後,也不是資源不足。那問題出在哪裡? 答案是制度與政治的雙重失能。 能源轉型,在台灣,不只是科技工程,它是一場政策協調、行政整合與政治共識的系統戰。而我們在這場戰爭中,幾乎是「從頭打輸到底」。 但實情是: 再多的綠電,沒有儲能,都是白搭。 離峰多、尖峰少,不穩定、不可控——這就是再生能源的宿命。而儲能,是打破這個宿命的關鍵角色。 問題是,台灣的儲能產業,正在一條看不見的封路上停擺。 再不處理,儲能不僅會成為轉型破口,更會成為 全國電力供應的未爆彈。 但真相是——很多建好的綠能,根本發不出電來。 問題不在風,不在太陽,而是我們的電網系統「撐不住」這些電。

7/6/2025

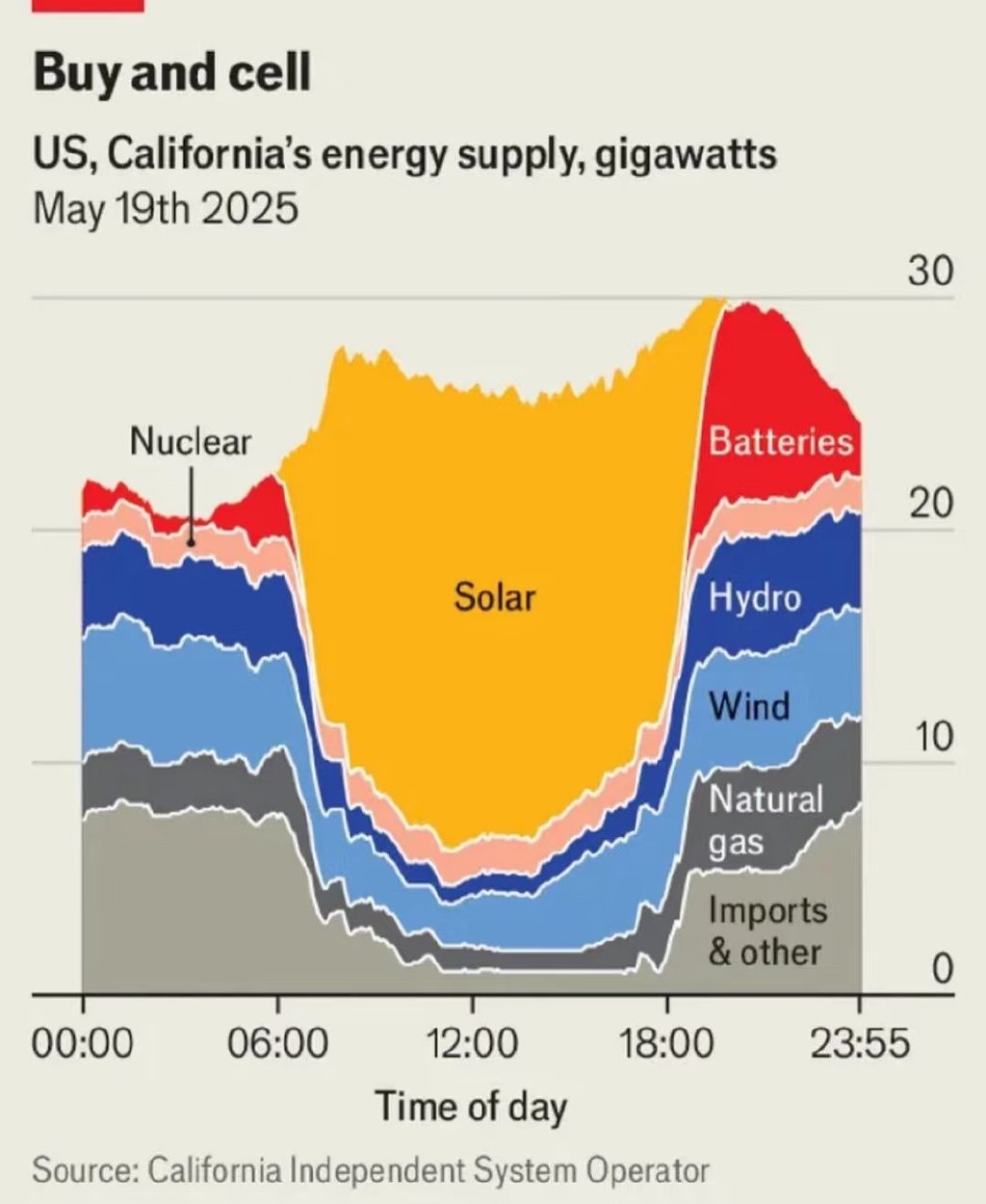

一張圖揭露的五大真相:光伏接入後,誰在撐電網?

根據當日 CAISO 資料圖,可以看出電網內部正在發生結構性劇變:

光伏 + 儲能佔比近 50%,白天由太陽主導供電

太陽能在白天發揮主力角色,其中約 80% 為直接使用、其餘 20% 則先儲存在電池中,於傍晚釋放。

這顯示光電已能提供大量、穩定的日間電力,但也揭示出另一個問題:日照結束後,缺口誰補?

日落之後,火力與水力被迫「接刀」

隨著夕陽落下,太陽能快速消失。這時天然氣、水力與「進口電力」的出力急遽拉升,以補上巨大的供電缺口。

這類「傍晚大轉換」對傳統機組是極大負擔,不僅要快速啟動、還要準備隨時待命,增加了調度難度與營運成本。

風電雖穩定,但無法單獨撐起夜間用電

風力發電在夜間出力略高,但整體功率變化相對平緩。雖然具穩定性,卻難以在短時間內大幅拉升,更難應付尖峰負載需求。

水力發電成為系統調節的關鍵角色

夜間水力出力顯著上升,代表其具備「調峰」功能,是在火電與儲能之間最有彈性的資源之一。但水力受限地理條件,不可能無限制擴充,仍須依賴其他備援能源。

火力電廠「又要省,又要撐」,兩面為難

白天光電充足,傳統火力機組幾乎被迫閒置,營運收益大幅降低。傍晚又需快速出力,短時間開關機帶來額外耗損與風險,成為電網穩定的「無名英雄」。

換句話說,在光電成為主角的同時,火電卻在背後默默承擔了系統的韌性與調度成本。

光電電價真的比較便宜嗎?從全系統成本來看

在台灣,很多人以為太陽能是「免費的能源」,但事實是:

裝設成本(包含面板、土地、維運)

儲能投資(電池系統高昂)

併網成本(需升級線路與設備)

系統備援(火電維持待命狀態)

都會轉嫁到電價中。即使今日光電上網電價已壓低至每度電約 NT$3.2(0.32元),而儲能成本可能達 NT$5.0(0.50元),加權平均下來與火電相當,但若將火電所承擔的「調度備援成本」計入,整體系統成本其實仍偏高。

這也解釋了為什麼即使光電發得多,電費卻未如預期下降。

火電的角色該被看見:如何為轉型買單才公平?

當火力發電變成被壓抑的後援選手,整個電力市場應該重新設計遊戲規則,讓系統成本能公平反映:

建立「容量補償機制」:讓備援火電有基本營運收入

調整尖離峰電價:用電者付出合理成本以反映供需現實

強化儲能與需求響應技術,降低調度壓力

否則,一邊要求再生能源便宜、火電備援、電價不漲,終將成為不可能的三角。

台灣電網會走向加州模式嗎?

台灣正積極推動再生能源 20% 以上的佔比,其中光電為主力之一。

未來十年內,加州的這種「白天陽光滿載、傍晚火電救援」模式,很可能成為台灣電網的日常。

台灣的挑戰會更複雜,包括:

島嶼電網無法跨州互援

用電尖峰集中於夏季白天

儲能與電力市場尚未成熟

這更需要我們認真檢視:「再生能源接入」不只是建太陽能板而已,而是牽涉整套電網設計、產業轉型與政策規劃的全面轉型工程。

結語:再生能源值得,但別忽略背後的支撐者

太陽能是乾淨的、無碳的,代表著未來;但也千萬別忘了,今天的穩定供電,仍然有許多傳統能源在幕後默默撐場。

未來若要真正達成穩定、綠能且公平的能源轉型:

👉 就不能只是強調光電佔比,

👉 而要讓每一塊供電成本、每一項調度努力,都被如實看見與合理計價。

否則,再多陽光,也難以照亮電網真正的壓力。