綠色通膨 vs. 傳統通膨:差在哪裡?

隨著全球氣候政策逐步上路,「通膨」也出現了新的面貌:綠色通膨(Greenflation)。這是一種源自於氣候政策、能源轉型與碳定價制度所引發的價格上漲,與傳統通膨的根源明顯不同。

6/2/2025

傳統通膨是什麼?

傳統通膨(Inflation)是指整體物價水準長期上升,常見原因包括:

貨幣發行量過多(需求拉動)

原物料成本上升(供給推動)

工資提升、人力短缺

國際供應鏈中斷(如疫情、戰爭)

這些因素屬於市場經濟循環的自然結果,通常由中央銀行透過升息或緊縮貨幣政策進行抑制。

那「綠色通膨」是什麼?

綠色通膨(Greenflation) 指的是由於推動能源轉型、碳費、碳稅、再生能源建設與環保標準等環境政策所導致的價格上升現象。

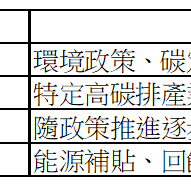

常見影響來源:

這些成本透過供應鏈外部成本內部化的方式,最終轉嫁到消費者端,造成物價上升。

經濟學視角:外部成本內部化

環境經濟學中有個核心概念:「外部成本內部化(Internalizing Externalities)」。

過去,污染排放的社會成本(如空氣污染、健康風險)是由全民共同承擔;

現在,透過碳費/碳稅/碳市場,污染成本由排放者自負。

這雖然會導致特定商品價格上升,但也使經濟更具「真實成本反映」機制,促進綠色科技發展與永續轉型。

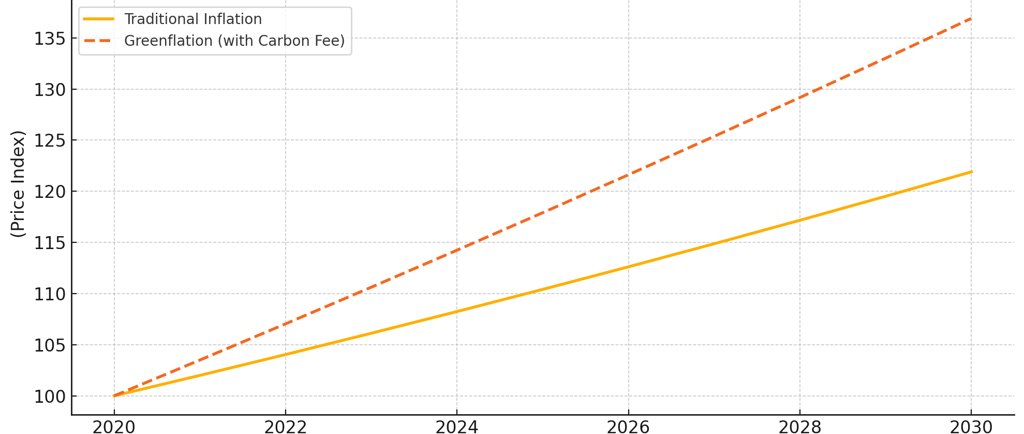

綠色通膨 vs. 傳統通膨物價走勢

兩種通膨的價格走勢差異:

傳統通膨,以年增 2% 緩步上漲。

綠色通膨,受到碳定價與轉型壓力的疊加影響,呈現更快漲幅。

🔍 雖然綠色通膨短期帶來壓力,但長期看,促進能源效率與永續經濟,對全體社會有利。

綠色通膨是「必要之惡」嗎?

不見得是「惡」,但確實是過渡時期的陣痛。關鍵在於政府與企業能否:

適當設計碳定價制度,避免排碳企業輕易轉嫁。

對弱勢家庭提供能源補貼或碳費回饋(如碳紅利)。

投資在本地綠色產業,創造就業與技術創新。

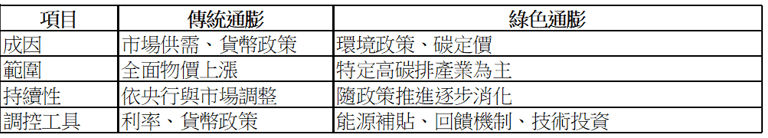

小結:兩者差在哪?

結語:綠色轉型,不該只有價格代價

綠色通膨的存在提醒我們:轉型不只是技術問題,也是分配與政策設計的問題。

只有當碳定價制度公平、補助政策精準、社會理解充分時,我們才有可能「花得其所」,為下一代換來真正值得的永續未來。