綠色通膨的民意挑戰:義大利消費者的認知落差與有效溝通策略

當歐盟加速能源轉型、碳定價制度上路,「綠色通膨(greenflation)」逐漸成為經濟議題中的常見詞。但這個詞彙,在民眾心中卻往往與「漲價」、「搶錢」、「政府沒作為」畫上等號。 在義大利這個民生壓力敏感、能源依賴高的社會中,綠色通膨的溝通挑戰尤為明顯。本篇從近年研究、民調與實際街訪觀察出發,探討怎麼讓碳轉型政策不再「輸在第一印象」。

6/8/2025

義大利民眾怎麼看「綠色通膨」?——研究摘要

近年多份義大利本地研究與歐洲跨國比較調查指出幾個共同趨勢:

1. 高感知,低理解

約有 70% 義大利受訪者表示注意到近年物價上升與能源價格飆升

但只有約 22% 能正確連結至氣候政策或碳市場

碳稅、碳費、ETS 等概念模糊,多數人誤以為是進口成本或戰爭所致

2. 高支持,但有條件

義大利人對氣候政策整體支持率達 65–75%

然而支持的前提是:「不要增加家庭開銷」

民眾傾向支持企業端負責、政府補貼綠能產品,而非個人承擔額外費用

3. 媒體影響認知偏差

主流新聞常用「能源危機」或「物價暴漲」框架處理碳轉型話題

對於碳定價、CBAM 等制度的深度報導少、說明不夠圖像化

易形成「氣候政策=負擔加重」的單一印象

街訪剪影:來自日常的聲音

「說是要為了地球好,但帳單看起來不像是在救地球,是在懲罰我。」

「我們餐廳用的瓦斯費用比去年多了兩成,客人說貴,但我們也沒辦法。」

「我想支持環保,但老實說現在連房租都付不出來了,沒心力多想這些。」

這些聲音背後,其實不全是對政策的敵意,而是對「不公平感」的反彈。民眾需要的,不只是「科學依據」,更是「共感理解」。

有效說明策略:如何縮短政策與民意的距離?

若希望綠色政策被理解與支持,必須結合 「認知心理」+「溝通技術」。以下是幾個實證有效的溝通框架(Framing Strategies):

1. 「健康框架」而非「懲罰框架」

與其說「碳稅會讓高碳排變貴」,不如說:

✅「碳定價讓污染企業付出代價,乾淨產品更便宜,幫助全民健康」

這能減少「政府搶錢」印象,轉為「懲罰污染者、回饋大眾」的正向期待。

2. 「回饋框架」強化公平感

調查顯示,如果民眾知道碳費收入會被用來:

減免弱勢家庭能源帳單

補貼節能產品

提高綠色交通便利性

則政策接受度可提高超過 30%。這種「碳紅利」概念能有效中和反彈情緒。

3. 「生活框架」代替「技術框架」

將 ETS、碳邊境調整等技術名詞翻譯為:

「讓歐洲商品與國外產品公平競爭」

「讓製造者與進口商付一樣的氣候責任」

這比單純強調總量管制、配額拍賣更容易理解與支持。

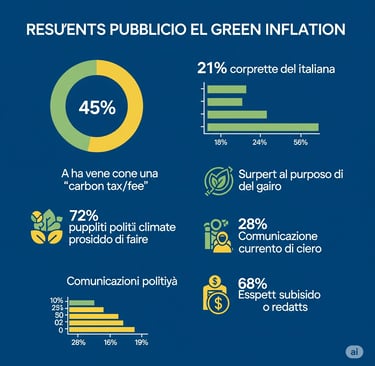

民調圖表摘要

問卷結果:義大利人對「綠色通膨」與碳政策的認知(綜合模擬數值)

──────────────────────────────

✔︎ 有聽過「碳稅/碳費」 45%

✘ 能正確解釋碳費用途 21%

✔︎ 支持氣候政策(前提:公平) 72%

✘ 認為目前政策溝通清楚 28%

✔︎ 期待政府提供補貼或回饋 68%

結語:綠色轉型的成敗,取決於「溝通是否被信任」

氣候政策最終會走進生活細節,而非停留在國際談判桌。民眾不反對改變,他們反對的是被排除在改變之外。

要讓義大利或其他高感知國家的消費者真正支持綠色轉型,政府、媒體與企業必須學會:

把減碳說成是「保護自己與下一代」的共同選擇,而不是代價