供應鏈「Carbon cost shifting」路徑拆解:從原料到你手上的那杯咖啡

隨著碳費、碳稅與碳盤查制度上路,企業不僅要計算自身的碳排放,也越來越需要掌握整個供應鏈中的碳足跡與成本變化。這種「碳成本轉嫁」的現象,最終會一路從原料端、製造、運輸、零售……轉嫁到你我身上。 透過一杯咖啡,我們將帶你拆解「一條供應鏈上的碳成本之旅」。

6/3/2025

一、什麼是碳成本轉嫁?

碳成本轉嫁(Carbon Cost Pass-through)指的是:

上游企業因應碳稅、碳費、碳交易而增加的生產或排放成本,向下游(客戶/消費者)反映,最終由最終購買者承擔。

這類轉嫁已不再是推測,而是碳邊境稅(CBAM)、供應鏈減碳報告要求等國際規範的核心壓力來源。

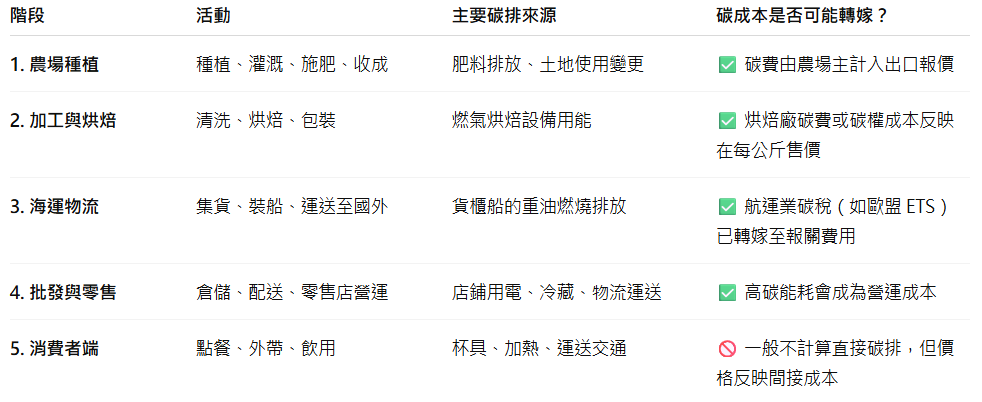

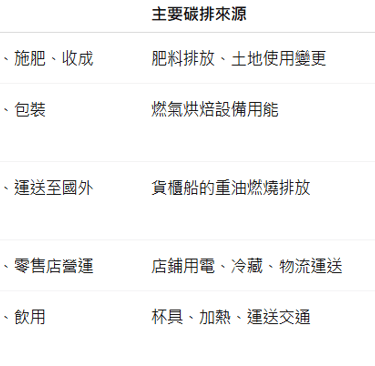

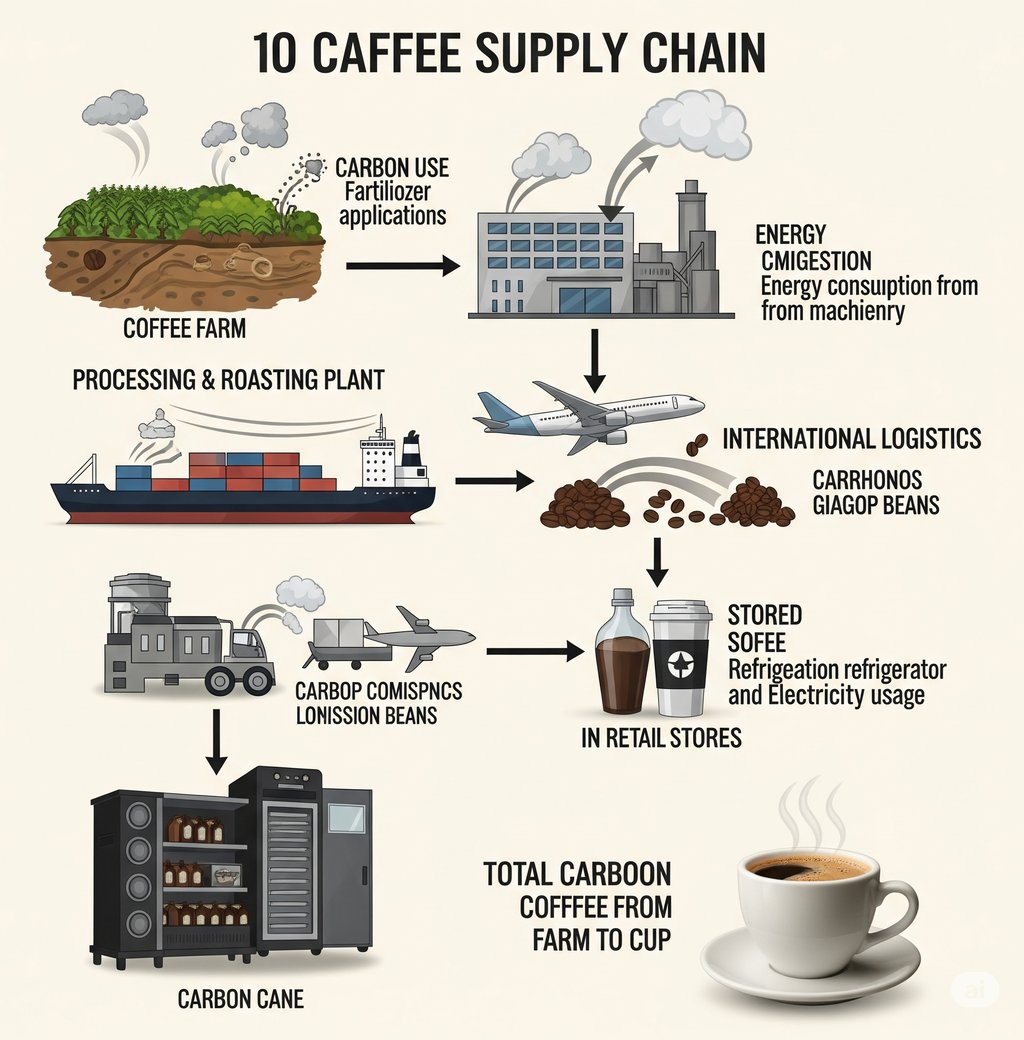

二、一杯咖啡的碳足跡供應鏈拆解

讓我們從一顆咖啡豆開始,一步步看它如何成為你手中的咖啡,以及沿途的碳排與潛在碳成本:

一杯咖啡的碳排量總和

種植農業:0.5 kg CO₂e

加工烘焙:0.3 kg CO₂e

海運運輸:0.2 kg CO₂e

店鋪營運:0.2 kg CO₂e

杯具製造與處理:0.1 kg CO₂e

➡️ 總碳足跡:約 1.3 kg CO₂e/杯

如果碳費設定為 NT$300/噸,相當於每杯咖啡會有 NT$0.39 的潛在碳成本。

雖然這個成本看似微小,但若以每日賣出 1,000 杯的連鎖品牌來看,一年的碳費超過新台幣 14 萬元,不容忽視。

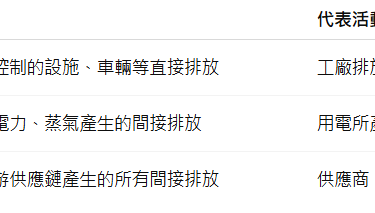

三、碳盤查擴及「範疇三」:供應鏈全面納入

企業碳盤查中,範疇三(Scope 3) 是所有間接排放中最難掌握、卻也是碳風險最高的範疇。

碳成本轉嫁會從範疇一、二傳導至範疇三,企業越往下游,越無法控制來源,卻需為其負責。

結語:碳費不是懲罰,而是責任轉譯

碳成本轉嫁的背後,是「污染者付費」的經濟機制,也是一種「生產者責任延伸」。

對企業來說:

要開始盤查供應鏈碳排與成本

建立透明報告、溝通成本來源

與上游協商低碳原料,與下游共享資訊

對消費者而言:

多一分理解,才不會誤會漲價就是「搶錢」

選擇低碳商品,是發揮影響力的第一步